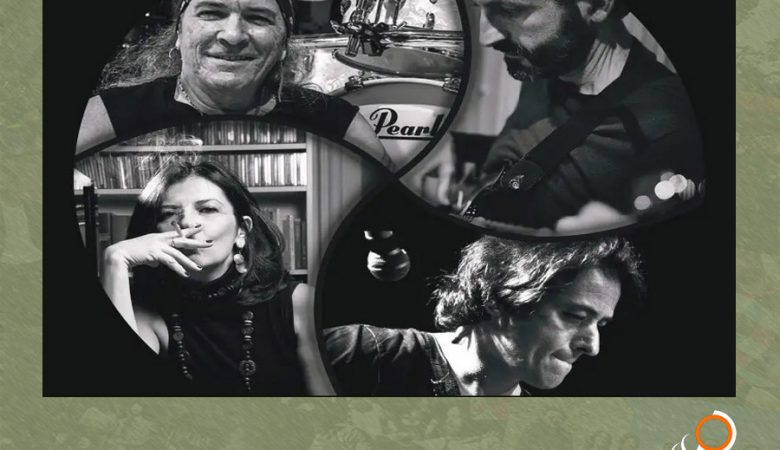

Un caro benvenuto al cantante, compositore e musicista Alessandro Corvaglia.

Un caro benvenuto al cantante, compositore e musicista Alessandro Corvaglia.

A.C.: Grazie di cuore, Donato, a te e a tutti i lettori di OrizzontiProg, che saluto con affetto!

Prima di iniziare la nostra conversazione, va detto che il tuo percorso artistico è piuttosto “denso”. Lungi da me volerti “sfiancare” con un’intervista infinita, proverò a condensare, per quanto possibile, le domande (ma non ti prometto di riuscirci!). Iniziamo, quindi, la nostra chiacchierata dalle origini. Quali sono i tuoi primissimi passi nel mondo della musica e i primi “amori”? Mi parli del periodo livornese?

A.C.: Una domanda che mi dà gioia, dato che il periodo livornese copre la parte che mi è affettivamente (ma non solo) più cara. Comprensibilmente, costituisce la posa delle fondamenta – piuttosto corpose – della mia futura carriera musicale, che nasce nel 1978, quando formai la mia prima band (i Bikeriders, poi Thunder, infine Suonosfera) e con cui iniziai le mie prime composizioni (musica e testi) già dal 1979. Con loro rimasi fino al 1981, dapprima come chitarrista, infine riprendendo il mio originario strumento, ossia le tastiere, e nel ruolo di cantante principale. Ebbi in contemporanea un’esperienza con ciò che definirei “la mia prima cover band”, da citare in quanto fu il mio debutto al basso elettrico! Dal 1981 al 1982 la mia esperienza con Aurora Lunare, un gruppo la cui importanza nella mia crescita musicale implicherebbe un capitolo a parte per essere descritta adeguatamente. Dal 1983 al 1992 i Quasar, la mia vera scuola e palestra! Il gruppo con cui il ruolo di cantante e tastierista si definì in modo rilevante, al pari di quello di compositore/autore e con i quali ho appreso un mondo di cose riguardanti arrangiamento, registrazione e pre-produzione in un periodo in cui fummo affiancati da tre grandissimi produttori discografici italiani (fra cui, in particolare, Rodolfo “Foffo” Bianchi, memorabile per il suo lavoro con Baglioni, Zero, Dalla, Ron, Stadio e mille altri, non ultimi Elio e le Storie Tese). Un’avventura chiusasi tristemente per il già allora tendenziale indirizzo della discografia italiana verso artisti solisti e non più a favore dei gruppi. Cosa alla quale mi opposi fino al rinunciare, non si buttano a mare i compagni di un simile viaggio.

L’artista Alessandro Corvaglia inizia, dunque, a formarsi a Livorno. Poi, però, ti trasferisci a Genova. Cosa ti porta nella città ligure? Ed è stato difficile “adattarsi artisticamente” i primi tempi?

A.C.: A Genova approdo a causa del lavoro fisso e stabile, ma ovviamente la scintilla musicale non può certo spegnersi. Per cui, tesaurizzando un’altra esperienza nata a Livorno – un duo in cui proponevo “musica dal vivo” (dato ciò che eseguivamo, mi rifiuto di chiamarlo “piano bar”!) e che ha girato un bel po’ di luoghi, Isola d’Elba in primis – mi sono buttato nel circuito dei locali. Lì ho cominciato a farmi conoscere in maniera sommessa, parallelamente portavo avanti la composizione ma – strano a dirsi – virando decisamente su brani interamente strumentali, definibili sommariamente di stampo “new age”. È stato un periodo in cui, effettivamente, ho messo l’attività sotto i riflettori un po’ da parte e per altro verso, a fine anni ’90, sono diventato papà due volte… Fino all’arrivo nel 1999 dei Real Dream e dell’opportunità di unire la ripresa di una attività musicale coinvolgente all’oggetto di essa, ossia il mio gruppo Progressive preferito da sempre!

Ed è a Genova che ti imbatti nella figura di Fazio Zuffanti. Come avviene il primo contatto? Mi parli dell’esperienza “Merlin – The Rock Opera” e del tuo rapporto con il teatro in generale?

A.C.: Parto dal fondo. A Livorno, nel 1980, ebbi modo di sviluppare un altro grande amore giovanile, il teatro appunto. Lo feci entrando in modo abbastanza inconsueto nel gruppo “Teatro Sperimentale Zero”, il cui regista – peraltro mio professore al liceo – mi chiese un giorno di realizzare sette arrangiamenti diversi de “L’Internazionale” per lo spettacolo in preparazione. Lo feci ed entrai a far parte di una struttura che divenne una vera e propria famiglia. Una famiglia dove, per qualche tempo, transitarono anche nomi del calibro di Paolo Virzì e di Francesco Bruni… Mi rendo conto, parlandone e sorridendone, di quanto “inusuale” sia stato il mio vivere l’adolescenza, costantemente a contatto con l’Arte, mentre i miei coetanei perseguivano altri stimoli (sport, ad esempio). Ma io ne ho derivato amicizie care e tonnellate di esperienza che non scambierei mai con altre cose. E anche in seno a tale gruppo teatrale, la mia indole di compositore continuò ad esprimersi.

Quanto a “Merlin”, fu Andrea Orlando (batterista dei Real Dream e – all’epoca – anche dei Finisterre) a parlare di me a Fabio. È probabile che, pur ignorando il mio passato teatrale, Andrea avesse intuito che potevo essere ciò che Fabio cercava per la continuazione del musical che già si era formato con altri attori. Conobbi così colui che a tutt’oggi definisco con molta gratitudine il mio “pigmalione”.

E poi, ecco arrivare nella tua vita la Maschera di Cera. Come vieni coinvolto nel progetto?

A.C.: La Maschera di Cera fu l’evoluzione di un rapporto nato artisticamente sotto la stella di “Merlin”, spostatosi poi sul piano umano. Fabio fu colpito dalle mie possibilità e sin dall’inizio mi volle a “front-man” dell’intenzione di affondare il colpo nella rinascita di un genere che, nella seconda metà degli anni ’90, dava già segni di speranzosa e fervida ripresa. A questo “investimento artistico” si è affiancato un rapporto di grandissima amicizia, tutt’oggi profondo, la cui sostanza è dimostrata dal fatto che neanche dopo “furiose” discussioni abbiamo pensato veramente di allontanarci in modo definitivo. Non sono considerabile un membro fondatore di MDC, ma sicuramente uno dei veterani!

E la Maschera di Cera è un fiume in piena: nel giro di meno di dieci anni “sforna” quattro album, “La Maschera di Cera” (2002), “Il grande labirinto” (2003), “LuxAde” (2006) e “Petali di fuoco” (2010). Ti va di parlare un po’ di questi album? Quanto Alessandro Corvaglia troviamo in ognuno di loro?

A.C.: I primi due album sono stati il classico “proviamoci il vestito di gala!”. Stavo attraversando, peraltro, una fase piuttosto grigia sotto il fronte della composizione (una cosa di cui parlerò meglio in una prossima risposta), caratterizzata da una sorta di rifiuto, per cui il fatto che tutto il materiale non contenesse alcunché di mio non mi pesava affatto. Ciò nondimeno ho sempre voluto esprimere il massimo che potevo e l’evoluzione che si snoda attraverso i quattro album è evidente, c’è una maturazione e una padronanza crescente, ho sempre teso a provocare negli altri la massima soddisfazione possibile quanto al mio apporto. “LuxAde” – il mio album preferito – ha coinciso con un primo sbloccarsi di quel nodo prima accennato e sono, a tutt’oggi, molto soddisfatto de “Un senso all’impossibile” che, sebbene attraverso una metafora, ha molto di personale e riprende una certa metodica compositiva che avevo già più volte sperimentato nel 1980.

“Fino all’aurora”, che per taluni ha rappresentato – non so quanto propriamente – il “singolo” di “Petali di fuoco”, è uno dei brani a cui sono più affezionato, sia per come ho accomunato grinta e melodia, sia soprattutto per il tema trattato. Chi mi conosce, sa con quale sconquasso emotivo io abbia vissuto lo tsunami che colpì il Sud-Est asiatico nel 2004, soprattutto da persona che 11 anni prima aveva visitato la Thailandia, innamorandosene.

Il 2013 vede tornare la Maschera di Cera con un progetto molto ambizioso e, ovviamente, completamente riuscito: “Le Porte del Domani”. Detta in poche parole, la prosecuzione della storia dei due pianeti Felona e Sorona resa immortale dall’omonimo album de Le Orme nel 1973. Come nasce l’idea e come si concretizza?

A.C.: Chi ha dato sempre il “LA” ai progetti della Maschera di Cera è stato Fabio, naturale quindi che a lui venisse in mente simile ardita impresa, confortato dal coraggio (che raramente sfiora l’azzardo) che lo contraddistingue nelle sue scelte artistiche. È una ipotetica prosecuzione, che non ne esclude ovviamente altre, nata nella sua testa in un periodo particolare in cui era particolarmente catturato dal trio veneto, un giorno, se rammento bene, in cui passeggiava sulla spiaggia figurandosi mentalmente questa nuova storia, capovolta (come l’Oceano de “Il grande labirinto”). Sue furono le bozze dei vari brani, su cui tutto il gruppo intervenne con le proprie idee.

Curiosità tutta mia: Aldo Tagliapietra, Tony Pagliuca e Michi Dei Rossi erano a conoscenza di questa vostra volontà o sono stati presi alla “sprovvista”? E qual è stato il loro giudizio?

A.C.: Ricordo che la cosa fu resa nota ai Tre poco prima di entrare in studio di registrazione, una volta definiti arrangiamenti e liriche. Riterrei, secondo un certo nostro comune stile, che sia Fabio che noi altri non ci facessimo troppe paranoie, anche perché avevamo conosciuto in più occasioni sia Tony che Aldo e le chiacchierate con loro non ci avevano affatto dato l’impressione di due severi censori o di gelosi custodi di un Tesoro intoccabile. Temevamo più la reazione di Michi, che peraltro non si pronunciò affatto (quantomeno apertamente), né in senso favorevole né contrario, al pari di Tony. Aldo assunse un atteggiamento piuttosto neutro, suppongo comunque che veder uscire un simile progetto nello stesso anno del quarantennale di “Felona e Sorona” non li facesse saltare di gioia. Ma posso garantire che non vi fu alcun intento speculativo, il nostro era un atto di ossequio, una sorta di “scommessa” che, di fronte all’eventuale volontà negativa da parte de Le Orme, sarebbe caduta in un soffio.

E il 2020 vi vede pubblicare un nuovo lavoro, “S.E.I.” (acronimo di Separazione, Egolatria, Inganno), riconosciuto da più parti come una delle migliori uscite discografiche a livello internazionale dell’anno. Mi racconti qualcosa del disco e del suo titolo? Qual è il segreto per riuscire a realizzare ancora, a distanza di anni, musica di alta qualità?

A.C.: “S.E.I.” nasce dalla profonda convinzione che, nonostante la lunga pausa silente, MDC fosse ben lungi dallo scomparire: concorrevano sia la forte voglia di ritrovarsi insieme a fare musica, sia il constatare che avevamo molte cose ancora da dire. Il titolo è stato, a mio avviso, una felice sintesi di due aspetti oggettivi. Il primo consistente nel fatto che era il nostro sesto disco in studio; il secondo derivante dal fatto che, “rimasti in tre”, ci eravamo prefissati di scrivere un brano a testa, facendo dell’album il nostro “Close to the edge” quanto a struttura. Una parola composta da tre lettere era pertanto la soluzione ideale. Caso ha voluto, altresì, che i tre temi trattati nei testi dei brani si prestassero ad un efficace acronimo.

Mia convinzione è che se si ha un background formato in un certo modo è tendenzialmente difficile partorire qualcosa di mediocre. Per ciò che concerne noi tre, siamo “impregnati” di musica di un certo livello e, bene o male, trasfondiamo questo bagaglio in ciò che creiamo, come credo accada in tutti. Necessario, naturalmente, essere se stessi. Sull’altro piatto della bilancia c’erano innegabilmente le aspettative del pubblico dopo un silenzio di sette anni, e le tue parole fanno capire che non sono state deluse e questo, naturalmente, è un ulteriore stimolo ad andare avanti!

Facendo un passo indietro, invece, esperienze un po’ diverse sono quelle con gli Höstsonaten degli album “Winterthrough” (2008) e “The Rime Of The Ancient Mariner – Chapter One” (2012). Ti va di raccontarmi qualcosa a riguardo?

A.C.: Certo! Sono due capitoli che ho vissuto con uno spirito assimilabile ad altre partecipazioni che ho avuto con amici musicisti nei vari anni, ma con la peculiarità – per ciò che concerne “The Rime” – di avermi fatto rivivere i tempi d’oro del palco teatrale, di essere ancora una volta attore oltre che cantante. Di tornare alla cellula iniziale di tutto, quel “Merlin”, appunto, da cui nasce la mia storia nel Terzo Millennio. E di sviluppare, contestualmente, conoscenza e rapporti con nuovi amici (Marco Dogliotti, Simone Ritorto, Gianmarco Farné e altri), che per chi – come me – considera l’indotto umano al pari di quello artistico un effetto di grande importanza, rappresenta sempre una vittoria.

Oltre a ciò, come descriverò più in avanti, il periodo di “The Rime” coincide con l’accendersi di una scintilla di valore capitale…

Il 2014, invece, restando nel periodo “pre-S.E.I.”, ti vede entrare a far parte di uno dei gruppi storici del Progressive Rock Italiano: Delirium. Come avviene, dunque, il tuo ingresso nella band di Ettore Vigo e Martin Grice?

A.C.: Ho definito prima Fabio il mio “pigmalione” e sono più che convinto che la sua frequentazione di quei tempi con Martin (nell’esperienza della Z-Band) abbia giocato un ruolo fondamentale in questa gloriosa vicenda. I Delirium erano alla ricerca di un nuovo cantante solista e di un chitarrista e penso sia inutile dire cosa provai quando Martin, che conoscevo già da anni, mi chiamò per farmi la proposta. Referenziato che fossi o no, qui mi giocavo un notevole “avanzamento di carriera”, dato che ho sempre stimato il lavoro del quintetto genovese (in particolare nei due album successivi a “Dolce Acqua”) ritenendolo di grandissimo pregio nel panorama Progressive Italiano degli anni ’70 in generale.

E l’anno successivo esce l’album “L’era della menzogna”. Mi parli un po’ dell’album? Quali sono le differenze che hai riscontrato tra il cantare, suonare e registrare un disco con Maschera di Cera, Höstsonaten e Delirium?

A.C.: Non mi vergogno a dire che io sono entrato ne “L’era della menzogna” a cose praticamente fatte, ma ciò – come ho detto – non significa niente. Se i miei colori ed il mio timbro erano funzionali agli intenti della band, non restava altro che dare il massimo, senza preoccuparsi minimamente di scomodi (ma anche gloriosi) paragoni, se riesco a spiegarmi… e così è stato. Sicuramente l’emozione dei “primi giorni” ha condizionato alcune rese che potevano essere migliori, ma resto sempre del parere che non c’è mai uno stop all’evoluzione e alla maturazione e resta, in ogni caso, la grande soddisfazione di aver contribuito ad un notevole “ritorno all’inedito” dei Delirium, dopo 16 anni da “Il nome del vento”.

Quanto alla seconda domanda, mi viene istintivamente da pensare in modo scherzoso alla differenza fra “dare gli esami” e il “sostenere l’esame di laurea” all’Università. In ciascun esame si mira al voto massimo e ci si fa in quattro per raggiungerlo. Certo, nel mio caso gli esami non miravano al titolo, come naturalmente avverrebbe, ma l’”esame di laurea” rappresenta il coronamento di un percorso e si affronta in modo diverso. Si avverte un tono di “ufficialità”, di “prestigio” del tutto nuovo e particolare. Non va dimenticato, inoltre, che Maschera di Cera è nata con me, nello strumento della voce, e quindi vi è un naturale continuum con il passato, ma non è affatto così per i Delirium. E questa è una responsabilità che comunque mi sono dovuto assumere, pur senza farmi sovrastare da essa, e che comunque è presente in ogni esibizione, sia in studio che live.

E poi arriva il 2021 e accade qualcosa di magico nella tua carriera: esce “Out of the gate”, il tuo primo album solista. Mi racconti la genesi dell’album? Dopo aver “prestato” per decenni la tua voce, quando nasce l’idea di un’uscita in proprio?

A.C.: Come prima accennato, durante il periodo di “The Rime” alcuni amici – Fabio in primis – mi suggerivano l’ipotesi di fare un disco solista, e, in effetti, in quel periodo avevo scritto una bel po’ di materiale. L’idea ovviamente mi solleticava ma disgraziatamente caddi in un vortice fatto di dubbi, di blocchi mentali, anche – ammetto – di una certa pigrizia che forse sarebbe più giusto definire come qualcosa di derivante da tanti altri impegni musicali che considerai prevalenti. A cui, tristemente, si aggiunse un periodo piuttosto triste della mia vita, fra il 2013 e il 2016. La conseguenza di ciò fu che riprendevo e abbandonavo il progetto con la stessa facilità. A questo alludevo in una risposta precedente menzionando il “periodo grigio”, la stasi nella composizione, tutto ciò che è descritto in “Where have I been?”. Fin quando, nel 2020, grazie a ciò che definisco “il padre e la madre” del disco (l’esperienza del Reiki e la costante presenza e supporto della mia compagna, Raffaella Izzo) ho avvertito la spinta decisiva e mi sono buttato a corpo morto nella realizzazione di “Out of the Gate”, il cui titolo è fortemente rappresentativo della fine di tutte le vicissitudini sopra descritte. E come ho sempre fatto per tutto ciò che ho creato, ho curato anche tutti gli arrangiamenti dei vari brani.

Nelle tematiche affrontate e nei suoni utilizzati, quanto hanno contato tutte le tue esperienze artistiche precedenti (anche quelle delle tribute bands che affronteremo a breve)? E come mai la scelta dell’inglese per le liriche del tuo esordio solista?

A.C.: In “Out of the Gate” c’è pressoché tutto il mio mondo, dalle influenze alle esperienze pregresse. Dato che, come ho detto, avevo alle spalle un periodo di composizioni puramente strumentali, ho voluto inserire anche questa componente, in modo del tutto naturale, dato che per mia natura non avrei mai fatto un disco totalmente incentrato sullo strumento “voce”. Dal periodo sotto la guida di “Foffo” Bianchi ho imparato tantissimo circa la ricerca e l’accostamento di certi suoni, la loro spazialità, le variabili dinamiche, l’enfasi interpretativa. La componente derivante dai miei anni riguardanti le tribute bands forse è la meno presente, perché comunque ho sempre accettato di far parte di progetti che fossero in linea con il mio intimo “feeling” ed il mio stile vocale, generalmente non faccio cose che vi divergono; difficilmente, per fare un esempio, mi vedrei nel ruolo di lead vocal di un gruppo hard-rock, sebbene io ami quel genere. Quindi ho semplicemente traslato me stesso da una dimensione ad un’altra.

Quanto ai testi, io ho sempre scritto in inglese durante tutto il mio cammino compositivo, già dal 1979, ad eccezione di un piccolo periodo con i Quasar per espressa richiesta di alcuni direttori artistici. È un dato di fatto, nonché un mio grande cruccio, che io non abbia l’abilità descrittiva e la profondità di molti colleghi nello scrivere testi in italiano e con l’inglese, sia per metrica che per ritmica e dinamica, io mi trovo molto più a mio agio. Per altro verso, non ho mai visto il disco come univocamente collocabile nel genere “Prog” in senso stretto, anzi ho voluto che avesse un respiro ben più ampio, quindi non mi sono fatto molto condizionare dal fatto che, in quell’ambito, la lingua italiana sia comunque molto apprezzata anche all’estero.

Una delle cose belle del tuo album è vedere accanto a te, nella sua realizzazione, appunto, molti degli amici con cui hai condiviso (e condividi tutt’ora) la tua carriera. Immagino sia stata una scelta “automatica” e guidata dal cuore…

A.C.: È stata la prima “clausola non scritta” della realizzazione! La lunga e tormentata gestazione del disco gli ha fatto assumere – con mia naturale gioia – il carattere di una grande Festa, a cui vuoi invitare più persone possibile. Il quadro che sarebbe scaturito da tutto il lavoro meritava, nei miei desideri, una tavolozza ricchissima di colori e questa cosa ha superato anche le mie aspettative, considerato che alcuni – come Daniele Sollo e Marcella Arganese – hanno addirittura modificato e arricchito in modo commovente la veste iniziale che io avevo dato al brano (“The Night of the Eyes”). Anche laddove, tuttavia, i molti amici si sono “attenuti al copione” – e mai, per fortuna, in modo rigido – hanno infuso il loro spirito e la loro personalità. Risultato, un affresco di una bellezza cha mai avrei immaginato. E tengo moltissimo ad incensare lo stupendo lavoro fatto da Mattia Cominotto, responsabile delle registrazioni e del missaggio/mastering, e di Martina Giovene, realizzatrice dell’artwork.

Due nomi, una presenza e un’assenza: Gordon Giltrap e Fabio Zuffanti. A te la parola…

A.C.: Ahahahahah… veramente sorprendente che, dopo ciò che ho detto circa Fabio come primo e più assiduo “promoter” spirituale del disco, lui non sia presente. La realtà è molto semplice, Fabio stava vivendo un felice periodo di “sovraccarico di lavoro” già da fine 2020, quando sono partito con le registrazioni. Ha preferito non condizionare con i suoi impegni i tempi di realizzazione, che comunque hanno subìto la pesante presenza delle restrizioni legate al Covid, ma sono certo che abbia fatto questa scelta con enorme rammarico e, per altro verso, con molta sensibilità e altruismo.

Quanto a Gordon, ci vorrebbe un capitolo per descrivere come la sua presenza nel disco sia la Gemma Assoluta che rende “Out of the Gate” per me unico e irripetibile, a prescindere dal suo esito e da qualsiasi cosa io faccia da qui in avanti. Provo a sintetizzare il tutto partendo dal fatto che, nel 1978, io inciampai per puro caso su “Visionary”, di cui mi innamorai follemente senza riserva, divenendo da allora un accanito seguace del chitarrista del Kent. Un amore profondo che dura tuttora e che mi spinse, nel 2006, a comporre uno scherzo – senza alcun ulteriore intento che una gioiosa deferenza verso la sua musica – che poi è ovviamente finito sull’album (“A deed within a dream”). Ho conosciuto personalmente Gordon nel 2014 in Inghilterra, dichiarandogli apertamente l’amore per la sua opera e nel dicembre 2020 gli ho comunicato l’intenzione di includere nel disco il mio umile omaggio. Rimase talmente entusiasta e colpito che dopo due giorni ricevetti una sua mail in cui mi comunicava l’intenzione di donarmi un suo brano inedito, da gestire come volessi. Non credevo a ciò che stavo leggendo, immaginatevi cosa provereste se un vostro Idolo da più di quarant’anni vi facesse un dono simile, partecipando in tal modo a quella grande Festa che ho descritto prima! In due giorni ho completato l’arrangiamento di “12 Towers”, il risultato ha esaltato Gordon – con cui si è stabilito un vero e proprio rapporto di amicizia – al punto che ha recentemente deciso (e annunciato nel suo sito personale) che quella versione del brano figurerà anche nel suo prossimo disco.

Ti vedremo in concerto con “Out of the gate”?

A.C.: Stando a quanto ho detto sopra, è assolutamente naturale che vorrei portare questa Festa in giro sui palchi. Vi sono però diverse difficoltà organizzative, legate soprattutto allo scegliere e gestire coloro che mi accompagnerebbero. Ottimista come generalmente sono, non mi faccio visioni castranti, cercherò senz’altro di provarci, anche se gli scenari (almeno attuali) di “ripresa” dei concerti e delle attività live ancora appaiono poco favorevoli.

E accanto al tuo lato “originale”, c’è anche quello “cover” che, in ambito Progressivo, ti ha visto per molti anni nei Real Dream (tribute band dei Genesis) e nei Mr. Punch (tribute band dei Marillion). Quando nasce l’esigenza di “impossessarsi” di brani altrui?

A.C.: In entrambi i casi non si è trattato di un’esigenza, ma di esperienze nate per caso. E se, come ho detto, i Real Dream hanno causato la fine di un periodo di relativa stasi, i Mr. Punch mi hanno permesso di rappresentare un’altra parte di me che amo tantissimo, il periodo Fish dei Marillion. Entrambi, come accennato, parti del mio intimo musicale e quindi riprodotte con grande naturalezza, sia sotto il profilo vocale che sotto quello scenico (ho già parlato del mio amore per il teatro), anche se sotto quest’ultimo – segnatamente quanto a Peter Gabriel, come anche il mio cammino con i Wallflower (tribute band dedicata all’attività solista dell’Arcangelo, maledettamente durata troppo poco) ha dimostrato – non ho cercato sempre una fedeltà assoluta. Che poi questo “sentire” i due ruoli si sia tradotto – stando ai tantissimi commenti entusiastici – nella efficacia della loro rappresentazione sul palco, è stata una conseguenza esaltante ma mai data per scontata.

In tanti vedono nelle tribute bands una sorta di “male da estirpare”… Cosa ne pensi, alla luce della tua esperienza (e del successo che, comunque, i due progetti hanno riscontrato negli anni)?

A.C.: Vi sono, a mio avviso, diverse angolazioni da cui esaminare il fenomeno. Esprimo la mia, secondo la quale una tribute band è essenzialmente un gesto d’amore, mai concepito da parte mia né come un’occasione commerciale né come unica forma di espressione. Un amore personale che va ad innestarsi in quello generale, insito nei fans di quella musica, e ha a che fare con la grande – e assolutamente non negativa, per come la vedo io – pulsione legata alla nostalgia. Questo, da una parte, mi rende piuttosto difficile comprendere l’esistenza – ad esempio – di tribute bands di artisti ancora attivi (che quindi colloco idealmente nella dimensione “commerciale” o lavorativa, inesorabilmente collegata alla trita ma innegabile considerazione che la musica, quando esce da certe mura, diventa “merce” e soggiace, in quanto tale, alla legge della domanda e dell’offerta); da altra parte si lega all’opportunità che la nostalgia non sia mai l’unico motore del seguire la musica live e che quindi conviva con quella tesa a scoprire l’esistente e il nuovo. Le tribute bands quindi, per me, non sono mai il male, a condizione che “esistente e nuovo” vengano seguiti con altrettanto interesse. Diversamente, il male non sta nella “band” ma nelle proposte alternative e nella gestione di queste che ne fa un promoter, un gestore di locali, un organizzatore di spettacoli, figure che a mio avviso dovrebbero dimostrare molto più coraggio di quanto io ne veda attualmente, sul territorio italiano quantomeno.

Spostandoci per un attimo sul fronte live, in tante occasioni ti sei esibito all’estero. Che idea ti sei fatto dell’attuale cultura musicale internazionale, del modo in cui il pubblico ne fruisce e dello spazio che si dedica alla musica dal vivo? E quali sono le differenze con il nostro Paese?

A.C.: Ogni panorama, incluso quello italiano, ha possibilità propositive notevoli. La differenza la fa, come sempre, il pubblico e l’esperienza estera mi ha confermato la maggiore apertura mentale di certe nazioni come l’Olanda, la Germania, per non parlare del Regno Unito. Paesi dove la cultura in generale, musica inclusa, è incentivata e sovvenzionata dai relativi governi o amministrazioni locali, che sono il terzo vertice del triangolo. Ciò intuitivamente si riflette sugli spazi destinati a promuoverla, nei quali una maggiore recettività da parte della gente comporta una maggiore varietà di occasioni. Non parlo solo dei festival, circostanze di per sé più favorevoli, ma anche dei concerti nelle più varie venues.

Cambiando discorso, il mondo del web e dei social è ormai parte integrante, forse preponderante, delle nostre vite, in generale, e della musica, in particolare. Quali sono i pro e i contro di questa “civiltà 2.0” secondo il tuo punto di vista per chi fa musica?

A.C.: Tema, anche questo, che meriterebbe una trattazione immensa. Anche se la cosa avrebbe potuto ipoteticamente ritorcersi a mio danno, guardo con affetto il periodo in cui con i Quasar lavorammo duramente per lo sbocco professionale, un’era in cui la dura selezione che le case discografiche operavano prima del contratto sfociava alla fine in un’offerta decisamente di qualità, anche – sia pure con notevoli eccezioni, ahimè – nel settore “pop”. Il digitale ha annullato questa “gavetta”, consentendo a chiunque di produrre musica (e non solo questa) e di diffonderla in ogni angolo del mondo, provocando inesorabilmente una mole enorme di “offerta” (mi rifaccio a termini economici), difficilmente seguibile con la dovuta attenzione. Altra critica che muovo senza pietà alla digitalizzazione della musica è quella di aver praticamente ridotto ad eccezione ciò che per me è condizione sine qua non di essa, vale a dire l’impulso a fermarsi ed ascoltarla con attenzione e devozione, come si faceva un tempo, stabilendo invece come regola il “sentirla” (sovente nei modi più orrendi, quali uno smartphone, un lettore mp3 o una smart TV). Negandosi così la dimensione spirituale che, a mio avviso, è la componente che non dovrebbe mai mancare nell’approccio all’arte, qualunque essa sia.

E quali sono le difficoltà oggettive che rendono faticosa, al giorno d’oggi, la promozione della propria musica tali da ritrovarsi, ad esempio, quasi “obbligati” a ricorrere all’autoproduzione o ad una campagna di raccolta fondi online? E, nel tuo caso specifico, quali ostacoli hai incontrato lungo il cammino?

A.C.: Io mi ritengo decisamente fortunato, anche quanto ad “Out of the Gate” ho trovato persone animate da notevole fiducia in ciò che progettavo di fare (Matthias Scheller e Samantha Parrello di AMS Records sopra tutti) da non dover ricorrere ad autoproduzione o crowdfunding. Purtroppo il mondo discografico sta subendo anch’esso un declino rilevante conseguentemente alla digitalizzazione sopra menzionata, ma io sono convinto che la vera qualità – che in questo discorso va ad affiancarsi a quella “gavetta” selettiva di cui parlavo prima – troverà sempre strutture disposte a promuoverla, ma anche da queste mi aspetterei quel maggior coraggio che prima riferivo a promoters e organizzatori vari.

E qual è la tua opinione sulla scena Progressiva Italiana attuale? C’è modo di confrontarsi, collaborare e crescere con altre giovani e interessanti realtà?

A.C.: Le mie numerose collaborazioni sono la testimonianza, credo, della risposta positiva da dare alla domanda. Oltre a ciò, ho conosciuto diverse nuove formazioni che, per i miei gusti, hanno proposto cose davvero interessanti, che seguo da tempo. Se diamo alla parola “Progressive” il significato che, secondo me, è il suo proprio (progredire, sperimentare, contaminare), collaborare e confrontarsi sono elementi fondamentali del crescere, che è senz’altro l’aspetto che io ho sperimentato lavorando con altri.

Esulando per un attimo dal mondo Alessandro Corvaglia e “addentrandoci” nella tua vita, ci sono altre attività artistiche che svolgi nel quotidiano?

A.C.: Attualmente no, anche perché il tempo a disposizione non è poi immenso. Avrei con piacere ripreso la via del teatro ma ciò presuppone recuperare e approfondire le tecniche, svilupparsi attraverso dei corsi. E ormai ho imparato a mie spese cosa significhi l’overloading…

E parlando, invece, di gusti musicali, di background individuale (in fatto di ascolti), ti va di confessare il tuo “podio” di preferenze personali?

A.C.: Certamente. Anche in base a come “sono stato cresciuto” in campo musicale – vale a dire, ascoltando di tutto, ad eccezione della musica lirica – la predilezione per il Progressive è ormai lampante e questo a prescindere da ciò che è stato il mio cammino (basti pensare che con i Quasar, per più di un anno, ci affiatammo suonando concerti dedicati ai Genesis, prima di passare ai brani originali). Sono sempre stato conquistato anche dalla musica folk, dal rock “made in U.S.A.”, dal country (quest’ultimo, la matrice da cui presero ispirazione le mie prime composizioni giovanili), ma qualunque genere risveglia il mio interesse e la mia curiosità.

Se parliamo invece di nomi, ne butto qualcuno a caso, tutti facenti parte di un “podio”, appunto, che io stesso spesso cito, ben più allargato. Quanto alla voce, ovviamente Peter Gabriel, Jon Anderson, Steve Perry, Fish, Noel McCalla, Demetrio Stratos, Francesco Di Giacomo, James Taylor; quanto al resto, Keith Emerson, Simon Phillips, Franco Mussida, Gary Thain (adoravo il suo stile!), Roger Waters, Pat Metheny, Thijs Van Leer, Steve Lukather… e naturalmente Gordon GIltrap! Ma ripeto, la lista è molto più ampia…

Restando ancora un po’ con i fari puntati su di te, c’è un libro, uno scrittore o un artista (in qualsiasi campo) che ami e di cui consiglieresti di approfondirne la conoscenza a chi sta ora leggendo questa intervista?

A.C.: Anche qui, vado con alcuni nomi “di getto” (il che, se vogliamo, è emblematico). Libro preferito: “Il giovane Holden” (J.D. Salinger). Scrittore preferito: Daniel Pennac. Artisti (in senso lato) preferiti: Frank Zappa, Wassily Kandinsky, Jamie Oliver (anche la cucina, per me, è un’Arte… nonché la mia seconda passione, dopo la musica!), Federico Maria Sardelli (colui che “avrei voluto essere”, musicista, direttore d’orchestra, compositore, pittore, vignettista, autore di libri comici che ritengo geniali), Woody Allen, Dustin Hoffman.

La tua è una delle voci più caratteristiche e apprezzate nel Progressive Rock del nuovo millennio. Come ci si sente ad avere questo “peso” addosso? E c’è un cantante (o più) cui “ruberesti” il timbro e/o lo stile?

A.C.: Parto dal fondo, con un preambolo: non mi sento davanti a nessuno e non ho mai sofferto di “invidia” (neanche di quella sana) nei confronti di chicchessia, ma rispondo “no” alla seconda domanda. Alessandro è Alessandro e mentre non vi sarebbe nessun vantaggio o possibilità, per me, di essere ciò che non contengo e non posso quindi esprimere, dall’altro lato non esiste un obbligo a che Alessandro “piaccia”. Ciò è, oltre molte mie aspettative, avvenuto ma da cosa dipenda non so dirlo. Canto da quando mi reggevo a malapena sulle gambe nei primi passi, non ho mai smesso e sono aiutato da un dono di natura notevolissimo, un orecchio quasi assoluto. Tempo ed esperienze hanno affinato tutto questo, come una botte di notevole pregio affina un vino, e di esperienze ne ho avuto davvero tante, che hanno prodotto tante sfaccettature. Ma l’istintività e la naturalezza, quasi ingenue a volte, sono i miei due principali, se non esclusivi, motori, probabilmente il pubblico lo avverte, forse avverte anche quanto personalmente “godo” in ogni performance e in qualche modo fa sua questa goduria.

Cantante, musicista, compositore: come convivono i tre aspetti in Alessandro Corvaglia?

A.C.: Direi in piena armonia e sinergia. Composizione a parte, sin da bambino ho suonato e cantato in contemporanea e di fatto, sino all’esperienza coi Real Dream e con Maschera di Cera, non mi sarei mai figurato un ruolo esclusivamente dietro al microfono, ho sempre fatto entrambe le cose. Avendo iniziato a scrivere in tenera età, l’attività di compositore si è innestata subito e l’aspetto generale è quello attualmente di tre sinusoidi le cui curve e cuspidi si intrecciano e si alternano con più o meno frequenza, come d’altronde riterrei sia per molti.

Livorno e Genova: le tue due città. Artisticamente parlando, come ti hanno aiutato a diventare l’Alessandro Corvaglia di oggi? E quale delle due ti ha dato di più?

A.C.: Come accennato all’inizio, Livorno rappresenta la posa delle fondamenta e la costruzione di un edificio, rimasto metaforicamente “al secondo piano” ancorché ben sviluppato. Genova rappresenta lo sviluppo di ciò, l’aggiunta di ulteriori piani e il conseguente raggiungimento di una determinata “altezza” che rende l’edificio maggiormente visibile. Senza voler togliere nulla a questa grande città, va detto tuttavia che quando vi arrivai non ebbi molto modo di frequentare il sottobosco artistico e non saprei dare un peso specifico all’influsso genovese; peraltro frequentavo poco – mea culpa – i concerti. Consideriamo per altro che Maschera di Cera cominciò molto presto a proiettarsi all’estero e su altre regioni italiane e mi rimane difficile – per dire – identificare una “matrice genovese” nel Progressive tale da renderlo immediatamente distinguibile da quello di altre zone (come invece avvenne storicamente per il cantautorato). Ma il suo valore nella mia carriera resta ovviamente innegabile.

Tornando al giorno d’oggi, personalmente e artisticamente, come hai affrontato e reagito al “periodo buio” della pandemia che abbiamo vissuto recentemente (e che, in parte, stiamo ancora vivendo)? Pensi che l’arte e la musica, in Italia e a livello globale, siano state solo “ferite di striscio” o hanno subito un “colpo mortale”?

A.C.: Personalmente, confesso di aver vissuto la pandemia in modo abbastanza tranquillo, senza scosse particolari o vicende di salute. Ho giusto accusato la lontananza dai figli in occasione dei lockdown di lunga durata e la nota più dolorosa è che uno di loro ha perso, a causa di questa “maledizione”, una fantastica opportunità lavorativa a Londra.

A parte ciò, è fuori dubbio che la Musica e l’Arte in generale abbiano subito una stoccata per molti letale. Ma consentimi un pizzico di cinismo: ciò non mi ha affatto sorpreso, dopotutto siamo in Italia e non intendo certo fare qui uno strale sul punto a cui ci siamo ridotti, tanto ovvio sarebbe ciò che direi. E il cinismo tocca anche la parte di fronte al palco; mi colpì molto una discussione su Facebook in cui – a commento di un’affermazione secondo la quale la “ripartenza” sembrava aver avuto una risposta molto tiepida – qualcuno scrisse una cosa tipo “Perché, prima ai concerti ci andavate??”. Siamo il Paese sempre pronto a lamentarsi e ad inveire, soprattutto dietro ad un display o ad una tastiera, ma quasi mai pronto a mettere in atto le contromosse veramente efficaci.

Prima di salutarci, c’è qualche aneddoto che ti va di condividere sui tuoi anni di attività?

A.C.: In quarantadue anni di attività di episodi divertenti, bizzarri o incredibili ne sono successi a iosa… ma citiamone uno decisamente recente, collegato alla realizzazione di “Out of the Gate”. Io non leggo mai gli oroscopi, ma nelle fasi della stesura della set-list dell’album (direi a fine agosto 2020) incappai casualmente in uno, redatto da un astrologo (Rob Brezny) di cui ammiro lo stile adottato nell’enunciarli. Diceva più o meno “Componi una canzone (guardacaso…!!) che ti soddisfi veramente, senza preoccuparti minimamente che sia perfetta”. Tempo 4-5 giorni dall’averlo letto e “Preaching on line” era stata completata, compresa la linea guida del testo. E a prescindere da questa circostanza, è un brano di cui sono davvero soddisfatto. Il tutto ad ulteriore conferma di una Legge in cui credo fortemente: “nulla accade per caso”!

E per chiudere: c’è qualche novità sul prossimo futuro di Alessandro Corvaglia che ti è possibile anticipare?

A.C.: Limitandomi al futuro prossimo, suppongo che l’impegno più vicino sarà la realizzazione del nuovo disco dei Delirium. A maggio 2022 spero finalmente di approdare in Canada per il Festival “Terra Incognita” assieme a Maschera di Cera, dopo due rinvii dovuti al maledetto virus. E magari, sempre con loro, di iniziare la progettazione del settimo disco. Naturalmente, ma con più ampio respiro, mi dedicherò al fratello di “Out of the Gate”, finché posso evito i figli unici…

Grazie mille Alessandro!

A.C.: Grazie a te, Donato, di vero cuore, e a OrizzontiProg. Mi avete concesso uno spazio davvero sorprendente, che spero di non aver invaso troppo con una ridondante verbosità. Un abbraccio a tutti!!

(Ottobre, 2021)

Lascia un commento