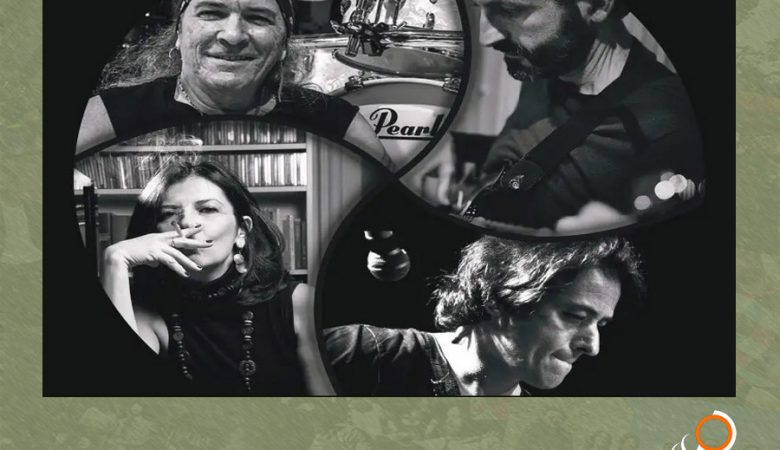

Un caro benvenuto a Damiano Casanova (D.C.) e Franz Casanova (F.C.): Il Babau e i maledetti cretini.

Un caro benvenuto a Damiano Casanova (D.C.) e Franz Casanova (F.C.): Il Babau e i maledetti cretini.

D.C.: Bentrovati a tutti.

F.C.: Grazie dell’invito.

Iniziamo la nostra chiacchierata con una domanda di rito: come nasce il progetto artistico situato all’incrocio tra musica, teatro e letteratura Il Babau e i maledetti cretini e cosa c’è prima del Babau nelle vite di Damiano e Franz?

D.C.: Prima c’erano i RAI. Di tutto di più, band formata a metà ’90 per cominciare a giocare per la prima volta con la musica. Combo in rapida espansione, da tre fino ad otto musici molto in erba, quasi totalmente incapaci, con attrezzature ridicole, ma ben motivati. Nel giro di pochi mesi, da un originale repertorio di cover, passati a solo brani originali. In capo ad un anno e mezzo: formazione, attività live (primissime esperienze anche in ambito teatrale) e decesso.

Il Babau nasce proprio da una pretesa rimpatriata dei RAI, di cui conserverà solo tre dei membri originali: Franz, Vincenzo e io.

F.C.: Era ormai il 2000, i nostri gusti andavano evolvendo e mutando, e parve subito chiaro che dal brodo – anzi dal “minestrone” – primordiale dei RAI, in cui convivevano e confliggevano in maniera ingenua tendenze e ispirazioni musicali variegatissime (dal punk allo ska, dall’ethno folk alla psichedelia…) stava inconsciamente emergendo un soggetto più determinato, un’atmosfera più coerente e inquietante. Sfumato ben presto il pretesto della reunion, e dopo alcuni fugaci avvicendamenti, tutto andò incupendosi e riducendosi all’osso. Si definirono maggiormente i ruoli e la formazione si semplificò, divenendo un classico quartetto voce-chitarra-basso-batteria. La fantasia e l’eclettismo compositivi trovarono una cornice solida e florida in un immaginario al contempo perturbante e ironico, affollato di riferimenti musicali, artistici, cinematografici e letterari.

Forte è il vostro “legame artistico” con Dino Buzzati, tale da dedicargli il nome del progetto stesso e il vostro primo lavoro “Dio Dio mio, che cosa abbiamo fatto” (2003), espresso soprattutto nei primi quattro brani dell’album, quella “Tetralogia” ispirata al suo quadro a fumetti “Il Babau” (1967). Ma come nasce la passione per il geniale scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo (e tanto altro)? E qual è il processo di “reinvenzione” dell’opera buzzatiana che si cela dietro il vostro album d’esordio?

D.C.: La famiglia Casanova, di riffa o di raffa, ha sempre avuto a che fare con Buzzati. La nonna materna nacque lo stesso anno dello scrittore nella casa dirimpetto Villa Buzzati a Belluno. I nostri genitori si conobbero a Milano quando vivevano ad un paio di isolati dall’appartamento abitato da Dino. Fin dall’infanzia il nome Buzzati girava in casa, ma il colpo di fulmine avvenne quando ci portarono ad una mostra dedicata ai dipinti dello scrittore. Ovviamente il quadro ci impressionò di più fu quello a fumetti del Babau, in cui l’essere, rappresentato come una specie di tapiro-capodoglio volante, entra di notte nei sogni dei bambini finché un gruppo di maledetti cretini non decide di ucciderlo per poi pentirsene amaramente.

Il nome ha, dunque, mutuato la mitologia buzzatiana del Babau (simbolo dell’inconscio, del timore irrazionale, della fantasia infantile) e dei maledetti cretini (portabandiera della razionalità illuminista positivista adulta), da cui la band trae ispirazione per le proprie musiche e che detterà i testi della Tetralogia.

F.C.: Dimentichi che nostra madre è nata il 16 ottobre come Dino e che, quando suonava al citofono al rientro dal lavoro, al nostro: “Chi è?”, rispondeva sempre: “Il Babau”.

Tuttavia, malgrado questa familiarità con il mostro, il primo impulso alla scelta del nome venne da un’occasione altra. Tra gli avvicendamenti di musici di cui dicevo nella fase di transizione tra RAI e Babau, e nel periodo in cui cercavamo un nome alla band, facemmo qualche prova con Marco Trabucchi, un chitarrista che aveva un effetto wah-wah orribile, o forse solo difettoso. Qualcuno disse: “Più che un wah-wah sembra un bau-bau”. A Damiano e me si accese subito una lampadina: “Cazzo, Babau, non bau bau!”. Avevamo trovato il nome, l’idea.

La vostra idea di “rock regressivo e musica da cameretta”, ispirato dal Rock Progressivo, psichedelico ed hard degli anni ‘70, corroborato da una corrosiva ironia punk e da liriche di sapore letterario e surreale, secondo il vostro punto di vista, ha trovato pieno compimento in “Dio Dio mio”?

F.C.: Definizioni ed etichette vengono sempre dopo la musica, tentano di catturarne l’essenza, di dar ragione di qualcosa che è molto più fluido, indeterminato e sfuggente. Restano fondamentalmente un’operazione da maledetti cretini anche quando, come nel nostro caso, si cercano nomi originali o neologismi che siano più ambigui ed evocativi che non descrittivi: rock regressivo, musica da cameretta, fonodramma...

D.C.: Il termine rock regressivo lo coniammo inconsapevoli della sua esistenza. Per noi il termine serviva a descrivere un processo involutivo della musica, un rifarsi a stili ed atmosfere del passato, in particolar modo fine ‘60/primi ‘70, ma ben consci degli sviluppi successivi. Involuzione come i cetacei che dall’acqua si sono spostati sulla terraferma per poi all’acqua ritornare. Il processo è sempre quello della spirale, ci si riavvicina ad una strada già percorsa, ma non è mai la stessa. Insomma, un camminare all’indietro con gli occhi ben fissi davanti per poter scorgere tutti quei viottoli laterali mai percorsi e con il costante orgasmo dato dalla paura di inciampare e cadere. Musica da cameretta perché dettata da inconscio dell’infanzia.

Sicuramente, se la domanda fosse stata posta a ridosso dell’uscita di “Dio Dio mio”, ti avremmo risposto di sì. Ovviamente, col senno di poi, ci rendiamo conto che avremmo dovuto arrangiare (e suonare) meglio i brani e dotarci di attrezzatura migliore. Però, tutto sommato, un disco è la cristallizzazione di un momento, e quindi lo giudichiamo un buon testimone dei nostri inizi e della nostra idea di musica di allora.

La prima formazione vede anche una sezione ritmica formata da Alessandro Lariccia (batteria) e Vincenzo Di Garbo (basso). Come mai le vostre strade si dividono poco dopo l’uscita dell’album? Col senno di poi, visto il successivo percorso intrapreso dal progetto, la “scissione” è stata un fattore positivo nella carriera del Babau?

F.C.: Con Alessandro c’erano alcune difficoltà. Aveva vari interessi, era impegnato su vari fronti e, a volte, avevamo l’impressione che il Babau non fosse in cima alla lista delle priorità. Lo mettemmo alle strette, chiedendogli maggiore impegno e costanza e lui decise che non se la sentiva. Ci mettemmo di buzzo buono per trovare un altro batterista, provammo con diverse persone interessate, ma alla fine nessuno si fermò. Qualche tempo dopo fu Vincenzo a mollare senza particolari spiegazioni (d’altronde Vincenzo non è mai stato uno di molte parole), se non che aveva perso la motivazione. Ci rimanemmo molto male, ma non ci perdemmo d’animo e continuammo a cercare, l’intera sezione ritmica questa volta. Facemmo prove con batteristi, bassisti e, in qualche sporadica occasione, con entrambe le figure contemporaneamente, ma non ne cavammo un ragno dal buco. I nuovi brani erano piuttosto complessi e non trovammo nessuno che avesse voglia di dedicarsi al progetto con l’impegno necessario.

D.C.: Difficilmente con la classica formazione combo rock avremmo sviluppato appieno il concetto del fonodramma. Suppongo che saremmo rimasti impastoiati alla forma canzone, seppur deviata ed obliqua. Il rimpianto più grande è non essere riusciti a registrare i brani nati dal 2002 al 2004. Sicuramente la riduzione ci ha spronato a rivedere il nostro fare musica facendoci rendere conto che le potenzialità maggiori del Babau erano nella teatralità, nelle atmosfere, nel dipingere paesaggi e stati d’animo.

Come duo abbandonate la forma canzone e virate, appunto, verso la teatralità e la musica d’atmosfera. È stata, quindi, una scelta “forzata” dagli eventi o realmente ponderata?

D.C.: Ponderata attentamente dalla forzatura degli eventi. Stanchi di cercare una nuova sezione ritmica, di provare con musici poco rapiti dal progetto e di non esibirci dal vivo, abbiamo tagliato la testa al toro. “Siamo rimasti in due, facciamo di necessità virtù”, ci siamo detti. Ovviamente non potevamo continuare con il vecchio repertorio pensato per un combo rock. Stavamo, inoltre, affinando i nostri gusti musicali e la forma canzone ci andava già stretta ai tempi di “Dio Dio mio, che cosa abbiamo fatto”.

F.C.: Sì, entrambi gli elementi, teatralità e musica d’ambiente, erano già componenti del nostro repertorio, soprattutto nelle esibizioni live. La decisione di enfatizzare questi aspetti nasce come una necessità. Avevamo bisogno di trovare un’alternativa alla frustrazione di restare chiusi in sala a provare brani monchi o a cercare di convincere musicisti riluttanti a unirsi al progetto.

E poi arriva il fonodramma, quella sorta di colonna sonora che si sviluppa attorno ad una narrazione. Come nasce l’idea e da dove avete tratto l’ispirazione per il “genere in sé”?

D.C.: Sfruttando i talenti a nostra disposizione:

- La capacità interpretativa di Franz, la sua passione ed esperienza col teatro. La sua voce poco adatta al cantato è invece efficace e capace di virtuosismi nella narrazione;

- La mia sbandata per la musica sperimentale e per le colonne sonore. La mia cieca cretinitudine di mettere mano a qualsiasi stile musicale infischiandomene del tempo e della metrica. L’importante è creare l’atmosfera con qualunque mezzo a disposizione.

L’ispirazione nasce dal teatro, dai vecchi radiodrammi e dalla cinematografia di genere (horror, thriller e fantascienza). In particolar modo dall’uso della musica e dei rumori adottato da alcuni registi: W. Herzog, D. Argento, L. Fulci, S. Leone.

F.C.: Un po’ paradossalmente potremmo dire che il “fonodramma”, che ha rilanciato il progetto Babau e che ha finito per connotarlo, è nato da un ripiego, un diversivo. Avevo proposto a Damiano di accompagnare alla chitarra la lettura di alcuni testi per non so più quale occasione che si era venuta a creare e ho dovuto faticare per convincerlo a causa della sua proverbiale allergia al reading. Alla fine, un po’ riluttante, ha accettato a patto che tutto si spostasse su un terreno più incerto e fangoso, in cui parola e musica fossero impastate e contaminate, legate dal filo di una narrazione coinvolgente e carica di suspense. Malgrado l’intuizione alla base del fonodramma fosse presente fin dal principio, ci abbiamo messo un po’ a prenderne pienamente coscienza e, soprattutto, a farne comprendere la natura agli organizzatori oltre che a trovare le condizioni tecniche e i contesti adatti per proporlo al pubblico. All’inizio tutti si aspettavano una lettura posata in dolcevita nero con sottofondo da filodiffusione e si trovavano, invece, ad assistere a una specie di audiofilm del terrore. Ricordo le prime esibizioni in sale minuscole o in auditorium spogli, con impianti audio casalinghi. O la performance al Cicco Simonetta (piccolo locale milanese ora passato nelle mani del giro di Manuel Agnelli), durante la quale il gestore stette tutto il tempo a un metro dal palco a fare vistosi cenni a Damiano perché abbassasse il volume (invero già piuttosto contenuto) della chitarra.

L’“esperimento fonodramma” non poteva che avere come prima “cavia” un’opera di Buzzati: Chi sta scavando?. Vi va di narrare la genesi di quest’opera e come si arriva dal testo di Buzzati al fonodramma del Babau?

D.C.: Scegliemmo tre racconti brevi dell’autore e adattammo, in sequenza temporale:

- “Una serata difficile”, in cui un invito a cena è il preludio per ponderare l’effettiva minaccia di una preannunciata strage parricida;

- “Viale Majno”, forse la confessione di un orribile e morboso omicidio;

- “Chi sta scavando?”, l’ossessione uditiva e il timore per qualcosa che da sottoterra pian piano si avvicina.

F.C.: Come sarà poi per la Trilogia di Poe, anche per quella di Buzzati due racconti su tre sono stati proposti da Damiano. A me non sarebbe mai venuto in mente di utilizzarli. Di fatto, solo “Viale Majno” e “Il cuore rivelatore” sono mie scelte. Due racconti molto simili, peraltro, di cui il primo è in gran parte debitore del secondo, anche se di questo ci siamo accorti solo lavorandoci su. Due confessioni di omicidio narrate in prima persona da due “psychokiller”, che ben si prestano a un monologo teatrale. In “Una serata difficile”, invece, l’io narrante è lo stesso Buzzati che svolge una funzione di testimone di un imminente delitto familiare che non è dato sapere se si compirà effettivamente. La presenza di inserti dialogici tra personaggi stralunati e grotteschi mi ha dato modo di giocare con le voci e di calcare la mano sul lato ironico e umoristico che fa da contrappunto al clima di tensione e suspense che percorre tutto il racconto (e il fonodramma). “Chi sta scavando?”, infine, che dà il titolo allo spettacolo, non è neppure un vero e proprio racconto. Piuttosto un frammento che esprime il timore, al limite della paranoia (“complottista”, potremmo dire), per una minaccia sotterranea, irrazionale ed inspiegabile. Rispetto a quanto avremmo fatto più avanti con l’opera di Poe, per Buzzati il lavoro di adattamento del testo è stato molto contenuto. Ricordo di avere tolto qualche “disse” dai dialoghi e, raramente, qualche parola per esigenze di metrica. Per il resto abbiamo usato i racconti così com’erano.

D.C.: Volevamo raccontare delle storie che prendessero la pancia, la parte irrazionale dell’ascoltatore. Non argomenti astratti o poetici.

Allo stesso tempo volevamo discostarci il più possibile dal concetto di reading, in cui la musica è più che altro di contorno, una specie di tappeto innocuo per narrazioni raramente viscerali.

Al contrario, volevamo e vogliamo stupire, rapire, spaventare ed inquietare con connubi grotteschi. Utilizzando strumenti a noi noti e altri sconosciuti: chitarre, tastiere, batterie, percussioni, giocattoli, carabattole, fischietti, spring-drum, glockenspiel, campanacci e dio solo sa cos’altro. In un continuo accumulo di attrezzatura, follemente innamorati del Suono e facendo poca distinzione tra quest’ultimo e il Rumore. Ammaliati del potere evocativo che può avere ad esempio un carillon (si pensi a Leone/Morricone in “Per qualche dollaro in più”), o all’effetto straniante dei cigolii e squittii dati da qualche richiamo per uccelli o dai gorgoglii di qualche preset di synth.

Ci siamo subito trovati d’accordo nel voler dare un taglio molto cinematografico al progetto. Quasi ogni sequenza di un racconto ha una rappresentazione visiva nelle nostre menti. In alcuni casi ci immaginiamo persino i movimenti di macchina.

Da qui il nome coniato ad hoc: fonodramma. Un dramma sonoro, in cui la parola e la recitazione sono un tutt’uno con le partiture musicali. Un lavoro maniacale rigorosamente eseguibile dal vivo senza utilizzo di sample pre-registrati, che porta ad avere precisioni di metrica sonora paragonabili ad una canzone. Ciò vuol dire che ad ogni battuta ne corrisponde un’altra sul piano musicale; dall’inizio fino alla fine del racconto. In una costante ricerca dell’equilibrio tra i due elementi. Guai se uno dei due distogliesse l’attenzione dell’ascoltatore dalla trama. Sarebbe come l’invasione di campo di un microfono a giraffa. Il suono come amplificatore o deformatore delle immagini evocate dalle parole, con la presunzione di poter creare una sorta di film sonoro da vedere con gli orecchi.

Nel 2008 al duo si aggiunge Andrea Dicò alle percussioni. Come è nata questa collaborazione e quali cambiamenti ha portato nella struttura del Babau?

F.C.: Fu Pier Adduce, voce e mente dei Guignol, ormai storica realtà lombarda di cantautorato rock, a metterci in contatto. Pier assistette a una delle nostre prime performance a due, invitato da Carola De Agostini, artista che aveva realizzato una sorta di scultura semovente ispirata ai nostri fonodrammi che ci accompagnava nei live, e si convinse che Andrea, che all’epoca suonava con i Guignol, oltre che con una formazione sperimentale di nome Gopala, avrebbe dato al Babau “un tocco in più”. Non solo un nuovo cuore ritmico al mostro, ma anche ulteriore colore, nuove sonorità per le nostre atmosfere. Quando andammo a sentire dal vivo i Guignol, capimmo cosa intendesse Pier. Seppur all’interno di una formazione ed esibizione tutto sommato classica, Andrea non si limitava a suonare la batteria, riempiva l’ambiente di percussioni, rumori, persino melodie; usava strumenti strani e inconsueti, giocattoli e oggetti sonanti non identificati. Subito immaginammo le sue potenzialità espressive in un progetto non convenzionale come il Babau. Benché non fosse per nulla semplice inserirsi in un’azienda a conduzione familiare che non si è mai fatta mancare contrasti, sofismi e discussioni, la sintonia fu pressoché immediata ed Andrea dimostrò una costanza e determinazione sconosciuta ai precedenti compagni di avventura. La sua presenza aiutava a stemperare alcune dinamiche fossilizzate tra Damiano e me, introduceva nuovi stimoli e punti di vista e ci costringeva ad alzare il tiro e la “forza di impatto”.

D.C.: Almeno tre tacche in più sul volume degli ampli! Fantastisch! Il Babau non ha guadagnato solo un esperto percussionista-rumorista, innamorato del progetto e contribuente nell’arricchirlo, ma ha aumentato notevolmente la propria potenza di fuoco. Non solo in termini di volume sonoro, cosa che comunque non è trascurabile, ma in groove e colore. Oltre che in “messa in scena”.

E poi arriva Edgar Allan Poe. Come mai la svolta dalla “penna” italiana a quella statunitense?

D.C.: Perché Poe è un’altra nostra vecchia conoscenza di preadolescenza. Perché è un fulgido esempio di come una letteratura di genere si possa “elevare”, se a farla è un geniale autore. Si descrivono orrori psicologici ma anche molto materiali. Poe scrive di sangue, di decomposizione e di putredini repellenti, di languori, angosce e paranoie. Personaggi schizofrenici, posati, o compassatamente deliranti. Paesaggi distopici, situazioni grottesche e macabre. Pseudoscienza e irrazionale, spesso a braccetto l’un l’altro. Il tutto condensato in brevi racconti. Esattamente quello che stavamo cercando.

F.C.: Dopo “Chi sta scavando?”, dovevamo scegliere come proseguire il percorso del fonodramma. Forse, in ossequio alla nostra tendenza regressiva, abbiamo scelto di risalire “à rebours” alle fonti dello stesso Buzzati. Poe era una vecchia fiamma di gioventù, condivisa non solo da me e Damiano, ma persino da Dino. Chi meglio di lui?

A Poe dedicate quella che, ad oggi, è la vostra maggior fatica discografica e “fonodrammatica”: la Trilogia del Mistero e del Terrore. Registrata tra il 2009 e il 2010 e “snocciolata” a cadenza triennale, La maschera della morte rossa (2013), Il cuore rivelatore (2016) e La verità sul caso di Mr. Valdemar (2019), l’opera verte, appunto, su tre racconti del maestro statunitense. Come nasce e si sviluppa l’intera operazione? E, vista l’immensa bibliografia “nera” dell’autore, perché proprio questi tre racconti?

D.C.: Il primo racconto che adattammo, credo già nel 2007, fu “La Verità sul caso di Mr. Valdemar”, proposto live le prime volte in formazione a due. Seguì “La Maschera della Morte Rossa”, completato a ridosso dell’ingresso di Andrea nella band, e, infine, “Il Cuore Rivelatore”, composto direttamente in formazione a tre.

Ovviamente i primi due furono riarrangiati, dopo il 2008, introducendo batteria e percussioni.

L’ottimo risultato, l’impasto sonoro ottenuto e l’affiatamento della band si fecero notare durante le successive esibizioni dal vivo. I pezzi funzionavano, era necessario registrarli. Mettere nero su bianco la trilogia il prima possibile, per evitare ripensamenti.

Ci affidammo completamente alla produzione artistica di Roberto Rizzo (già dietro le quinte di “Dio dio mio”) che riuscì a tirare le fila di un lavoro ciclopico. Quasi un’ora e mezza di musica, registrata a “set” per ottimizzare i tempi. Concepimmo, infatti, le registrazioni come le riprese di un film. Dunque condensammo in grosse session (o set, appunto) le basi di chitarra, batteria e tastiere (con ausilio di voce guida che sarebbe poi stata reincisa) suonate in diretta e, in qualche modo, simili tra loro come volumi e dinamica. Dunque non in sequenza temporale, affidando all’editing successivo l’operazione di montaggio (come in un film).

Ad esempio, tutte le parti più rockeggianti dei tre fonodrammi sono state registrate nella stessa session; stesso dicasi per quelle più rarefatte.

Successivo montaggio per rimettere al proprio posto ciascun paragrafo in ciascun racconto.

Sovraincisioni di chitarra, tastiera, percussioni, carabattole, ninnoli, rumori vari (persino un saz cura e il cigolio di una porta). Cameo di Roberto al basso nell’unica traccia eseguita da un musicista esterno alla band. Tutto eseguito dal vivo. Sì, anche i tuoni e i muggiti che potete sentire nella “Maschera della Morte Rossa”. O gli scricchiolii, i ticchettii e gli starnazzi nel “Cuore Rivelatore”. Tutto rigorosamente “suonato”. La sola concessione in “Valdemar”, in cui, ad un certo punto, interviene una voce preregistrata al magnetofono, quest’ultimo comunque azionato e manipolato in diretta.

Reincisione delle voci.

Infine, mixaggio e masterizzazione.

Operazioni condotte in splendidi “teatri di posa”: Spazio Tribù a Cantù (CO), Gibulgaro a Cernusco s/n (MI), Trai-Studio a Inzago (MI) e Newmastering-Studio Milano.

F.C.: Come dicevo poc’anzi, anche in questo caso la maggior parte delle proposte è venuta da Damiano. Nel caso di “Valdemar”, primo a essere concepito ed ultimo ad essere pubblicato, sulla scelta ha influito molto, io credo, il suo desiderio realizzare un fonodramma in cui fosse prevalente una sorta di mantra sperimentale tessuto da tastiere e synth. Il richiamo esplicito è alla psichedelia cosmica teutonica e, in particolare, ai Popol Vuh. Il racconto si prestava perfettamente a questa operazione per le sue caratteristiche di ipnotica sospensione. Rispetto agli altri due fonodrammi, in cui il ruolo della vicenda, degli avvenimenti, è comunque preponderante, qui accade pochissimo per un lunghissimo tempo. Non c’è un vero delitto né un autentico antagonista. Qui è l’uomo, armato delle migliori intenzioni, la causa del suo male. Anche per questo, forse, è il fonodramma più terrificante.

“La maschera”, con la sua ambientazione medievaleggiante/rinascimentale, è una concessione al Prog Rock più “classico”, sull’orlo del sinfonico. Vi sono evidenti infatuazioni per la musica antica e folklorica accanto a tappeti elettronici postmoderni. È il brano più “strumentale” dei tre, in cui la parola è maggiormente rarefatta. Del “Cuore” ho già detto. Aggiungerei che salta subito “all’occhio” (e all’orecchio) per essere il brano composto con l’apporto diretto di Andrea e del suo battito. Gli intrecci chitarra e batteria sono qui molto raffinati e passano senza soluzione di continuità da groove jazzati a ballate psichedeliche fino ad un epilogo quasi math.

In generale, il lavoro sui testi è stato molto maggiore rispetto a “Chi sta scavando?”. Ho tagliato molto dei racconti originali, soprattutto in “Valdemar” e nella “Maschera”, per mantenere una lunghezza accettabile e in equilibrio con la parte musicale. Sempre in “Valdemar” e, in maniera più circoscritta nel “Cuore”, ci sono, invece, degli adattamenti degli inserti scritti di mio pugno, anche se progettati insieme a Damiano, che hanno il fine di creare uno scarto, una variazione rispetto alla narrazione originale.

D.C. : Sono stati scelti perché sono tre racconti molto distanti tra loro come ambientazione e trame… Tre diversi tipi di orrore:

- Nella “Maschera” siamo in un classico racconto gotico ambientato in una fortezza medievaleggiante nel corso di una sanguinaria pestilenza. La presunzione umana che si scontra con la grande livella. Una fiaba nera che si riveste di mito e leggenda. Molto attuale in questo 2020.

- “Il cuore”, invece, risulta modernissimo nel descrivere le ossessioni del protagonista, la sua maniacalità, la lucida premeditazione, la sua discesa nel delitto e nella totale paranoia. Lo stesso Buzzati, in “Viale Majno”, riproporrà un personaggio e una narrazione molto simile. Sicuramente il racconto più “cinematografico” dello scrittore bostoniano.

- “Valdemar”, infine, utilizza il mesmerismo per sondare il mistero della vita oltre la morte. Il racconto si ammanta di scientismo illuminista e sfora nella metafisica. L’esito della ricerca della “scienza” otterrà risultati agghiaccianti.

Atmosfere drammatiche, inquiete, cinematografiche realizzate magistralmente in trio, avviluppate alla voce teatrale di Franz e dal grandioso impatto live. È semplice “ingabbiare” in un disco qualcosa che nasce essenzialmente per essere proposto dal vivo?

D.C.: Diciamo che “basta” rispettare la struttura del fonodramma così com’è nata, concepita per un live. Ovviamente su disco abbiamo potuto aggiungere delle sovraincisioni di chitarra, ad esempio, non replicabili dal vivo; oppure, in alcuni punti, più voci di Franz si sommano e si incastrano tra loro. L’importante è che si parli di abbellimenti, di fronzoli senza eccedere nel barocchismo, che non alterino cioè le trame narrative e sonore.

La parte più difficile è stato il montaggio. Le registrazioni divise a “set” hanno permesso di sveltire le session in diretta ma hanno comportato un notevole dispendio di tempo in fase di editing. Col senno di poi, non replicheremmo la scelta e, in effetti, le riprese dei fonodrammi successivi alla Trilogia del Mistero e del Terrore, sono state fatte in maniera “classica”.

F.C.: Dal punto di vista della voce e dell’interpretazione, lo scarto tra esibizione dal vivo e registrazione è molto ampio. La difficoltà maggiore sta nel dovere segmentare il flusso e l’ispirazione, interrompendoli e recuperandoli in continuazione. Ma, nelle loro differenze, amo entrambi i momenti.

Credete ci siano differenze sostanziali tra i tre fonodrammi o, l’averli creati e registrati nello stesso momento, li fa percepire come lavoro “uno e trino”?

D.C.: A costo di risultare noioso, ti faccio ancora un paragone cinematografico: le stesse differenze che potresti notare tra tre diversi film, dello stesso regista, fatti di seguito, utilizzando stesso sceneggiatore, direttore della fotografia e attore protagonista. Ovviamente stesso compositore delle musiche.

F.C.: “Lavoro uno e trino” mi pare un’ottima definizione per la Trilogia, in quanto racchiude miracolosamente in sé l’elemento di continuità e quello di discontinuità. Concepiti uno dopo l’altro come capitoli a sé, generati insieme, poi separati alla nascita e disseminati nel tempo, i fonodrammi sono tre gemelli eterozigoti ritrovatisi dopo dieci anni. Ognuno ha un suo specifico carattere e aspetto, un particolare gusto, una propria ragion d’essere, pur condividendo con gli altri una strettissima parentela. Soprattutto dal punto di vista musicale abbiamo tentato di affrescare paesaggi sonori molto distanti che fossero in sintonia con le ambientazioni letterarie create da Poe. D’altronde, gli stessi racconti dai quali siamo partiti sono stati scelti anche per la loro eterogeneità. Abbiamo optato per un campo lungo, un punto di vista più aperto, collettivo ed esterno per “La maschera”; una dimensione psicologica, claustrofobica e schizofrenica caratterizza “Il cuore”; infine, con “Valdemar”, l’ottica da sepolcrale si fa metafisica.

I tre album sono accompagnati da artworks straordinari, ricchi di immagini suggestive, e impreziositi dai corposi libretti con i testi dei racconti. Avete deciso sin da subito che, di pari passo con la musica, l’elemento visivo e testuale sarebbe stato fondamentale? E come nascono le collaborazioni con Siro Garrone, Gianni Zara & Francesca Canzi, e Francesca Colavolpe & Fabio Ferrario (rispettivamente autori dei tre lavori grafici)? C’è anche il vostro zampino nelle loro creazioni?

D.C.: Certo! Necessario dare fisicità e veste grafica particolare a un lavoro sonoro particolare. Però all’inizio speravamo in un’unica uscita…

F.C.: La genesi degli artwork è articolata e travagliata e va di pari passo con le difficoltà produttive. L’idea delle tre differenti uscite nasce da un confronto e una contrattazione con gli originali produttori, l’etichetta AMS Records e la casa editrice Vololibero. Valutato che un’unica pubblicazione con un doppio o triplo cd avrebbe avuto un costo troppo elevato per il (nostro?) pubblico, o un margine di guadagno pressoché nullo per noi, abbiamo optato per tre differenti uscite. Proprio per il discorso della diversità nell’unità di cui sopra, da subito abbiamo pensato che, pur nell’ambito della serialità, ogni fonodramma dovesse avere una veste grafico-editoriale peculiare ed è venuto spontaneo pensare a tre artisti/coppie di artisti diversi. Anche perché, dopo aver lavorato con noi per un disco, nessuno di loro avrebbe mai ripetuto l’esperienza.

Tutti gli illustratori e i grafici erano conoscenze dirette o, comunque, a un grado di separazione da noi. Hanno avuto l’ardire e l’incoscienza di accettare o, addirittura, proporsi per mettere in immagini il fonodramma e, volenti o nolenti, hanno portato a termine il lavoro sotto il nostro sguardo vigile, pungolati dalle nostre minacce e vessati dalla nostra pignoleria. Scherzi a parte, con tutti, chi più chi meno, è stato un processo piuttosto lungo e mai lineare, in cui abbiamo messo spesso e volentieri il becco, più che lo zampino, principalmente per tentare di armonizzare immagini e testo e garantire la coerenza dell’operazione totale. Mi pare che, nel complesso, il risultato sia più che soddisfacente, per cui rinnoviamo i complimenti e i ringraziamenti a Siro, Gianni & Francesca, Fiè & Francesca.

Una curiosità da ascoltatore: come mai questa attesa di quasi dieci anni per vedere pubblicata l’intera trilogia?

D.C.: Uhmmm… Prossima domanda?

F.C.: In estrema sintesi: autori pedanti, illustratori scostanti, editori latitanti. Letteralmente latitanti questi ultimi nel caso di “Valdemar”, tanto che, dopo mesi di mancate risposte, messi alle strette, ci hanno piantato in asso a grafica ultimata, lasciandoci col cerino in mano. È allora che abbiamo deciso di rivolgerci agli unici che tenevano al fonodramma quanto ci tenevamo noi stessi, i patron della E io pago! Records.

Quali sono, a vostro modo di vedere, i punti di contatto e le differenze sostanziali tra “Chi sta scavando?” e la “Trilogia del Mistero e del Terrore”?

D.C.: Stessa concezione di opera, stessi musicisti e racconti di autori in qualche modo affini tra loro, le analogie. Virata verso il thriller la prima e verso l’horror la seconda. Concepita completamente come eseguibile in due la prima (poi riadattata in tre), mentre la seconda per 2/3 affrontata direttamente a sei mani.

F.C: Ambedue le trilogie (anche “Chi sta scavando?” è composto da tre fonodrammi) nascono dalla medesima intuizione, quella di un’integrazione inestricabile e di un equilibrio sostanziale tra narrazione e musica, voce e strumenti. Ma si tratta di “audiofilm” (a episodi, potremmo dire) molto diversi, benché condividano il regista e l’autore delle musiche (che, nel nostro caso, coincidono). Il lavoro su Buzzati rispecchia la freschezza dell’idea, è più “leggero” (si fa per dire), contiene maggiore ironia e il riferimento alla musica per la cinematografia di genere (penso, in particolare, al “poliziottesco” o al “thrilling”) è più esplicito e ingenuo. La trilogia di Poe scende (e trascina) nella profondità di un pozzo. Tutto è più maturo, ruminato e rimuginato e lo spettatore/ascoltatore non ha via di scampo.

E questa proposta “rivoluzionaria” del fonodramma com’è stata accolta da pubblico e critica negli anni?

D.C.: Senza falsa modestia: molto più tiepidamente di quello che ci saremmo aspettati. Probabilmente a causa del nostro scarso lavoro di promozione e di quello quasi completamente assente degli editori… Anche trovare locali dove poterci esibire è sempre stato difficile. Troppo casinisti per i teatri, troppo d’ascolto per i locali di musica live; queste le risposte che ci sentiamo dare spesso.

Le volte, però, che otteniamo una serata, un buon impianto audio, il buio e la gente seduta, conquistiamo sistematicamente l’attenzione, l’interesse e, spesso, la devozione del pubblico.

Ibidem per la critica: se ci viene data una possibilità, non passiamo inosservati. Siamo ben consci di aver inventato un genere musicale, al crocevia tra teatro, cinema, letteratura e rock. Distante da quanto già esistente, persino dai Pholas Dactylus (a cui siamo stati sovente associati e di cui abbiamo successivamente ascoltato l’importante lavoro senza però riconoscerci). E siamo consci altresì di saperlo eseguire bene. Ma non basta… Il punto è sempre riuscire a raggiungere orecchi attenti e innamorati della Musica. Ed è difficile. Quando ciò accade, come nel tuo caso, Donato, con HamelinProg prima e OrizzontProg ora, abbiamo sempre avuto responsi positivi.

F.C.: Eh già. Che si tratti del pubblico, della critica, di promoter o gestori della programmazione di locali o teatri, la difficoltà sta nel far comprendere la proposta, il suo aspetto, al contempo innovativo e fuori moda. Nell’ottenere udienza e un ascolto attento. E sappiamo tutti quanto ciò sia arduo di questi tempi.

Dal 2010, anno in cui sono state ultimate le registrazioni della Trilogia del Mistero e del Terrore ad oggi, cos’hanno fatto Damiano e Franz? Per esempio, Damiano, ti va di illustrare il progetto Rinunci a Satana??

F.C.: Babau a parte, in questi dieci anni ho fatto molto teatro, un bel po’ di scuola, un figlio, un mutuo, tre esami integrativi all’università, diverse iniziative al CSA Baraonda di Segrate…

D.C.: RaS? nasce nel 2013 dall’incontro provvidenziale con Marco Mazzoldi per dare ordine e forma compiuta a frammenti musicali, riffs & licks di chitarra creati ed accumulati nel corso del tempo; troppo bluesy e caciaroni, troppo legati alla forma canzone per poter essere utilizzati nel Babau.

Una valvola di sfogo per il mio ego chitarristico heavy-rock che nel Babau deve essere tenuto a freno. Da qui la decisione di ridurre all’osso la nuova formazione: chitarra e batteria. Per velocizzare il processo di creazione e arrangiamento brani, per poterci adattare a qualsiasi situazione live (locale grosso e c’è l’impianto? Locale piccolo e non c’è l’impianto? No problema), per dimostrare come due strumenti possano bastare a creare musica potente, divertente, folle e complessa. E anche perché poca gente riesce a sopportarmi. Fortunatamente Marco Mazzoldi, oltre che batterista dotato di tecnica e pacca (il soundcheck del rullo raramente si sopporta), è asperger quanto basta a capire le indicazioni che sfarfuglio e a comprendere i ritmi sbilenchi che ho in testa.

Due album all’attivo e un terzo, doppio, in cantiere per un suono hard/heavy-rock strumentale scheletrico, datato e demodé, con piedi ben saldi nelle paludi del folk-blues e testa per aria, a ciondolare nell’etere della psichedelia e del Progressive.

Cambiando discorso, il mondo del web e dei social è ormai parte integrante, forse preponderante, delle nostre vite, in generale, e della musica, in particolare. Quali sono i pro e i contro di questa “civiltà 2.0” secondo il vostro punto di vista per chi fa musica?

D.C.: Solo in ambito musicale, internet mette a disposizione di chiunque, quasi gratis (e questo spesso a discapito degli autori), opere di cui da ragazzi avevamo solo sentito favoleggiare. Un sapere enorme, difficilmente quantificabile e in continuo accrescimento. Nella maggior parte dei casi smembrato. Perdersi è un attimo.

Immagina la leggendaria Biblioteca d’Alessandria, decuplicata, con tutti i libri ordinati a cazzo, spesso incompleti, e ciascuna pagina di ciascun libro fotocopiata e appoggiata alla rinfusa lungo il pavimento. Per venirne a capo servono dei topi da biblioteca profondamente golosi delle qualità di carta più ricercate, esotiche, nuove o antiche. Altrimenti l’arrivo di un nuovo tomo o di una nuova pagina, a meno che vengano messe sullo scaffale più in vista e sulla piastrella davanti alla porta d’ingresso, non sarà mai notato, mai aperto né letto, e il topo non assaggerà mai quella nuova carta. E così lo scrittore diventerà pigro e non scriverà più un tomo o un volumetto, ma solamente una paginetta piena di errori grammaticali, in cui non racconterà alcunché. Però sarà di un bel colore sfolgorante, che ben si intona con quello delle piastrelle davanti all’ingresso… Credo sia necessario che ognuno diventi topo di biblioteca e re-impari ad usare il proprio fiuto, con l’aiuto dei topi più esperti.

F.C.: Affondiamo le radici in un’epoca analogica e materica, con il digitale abbiamo sempre intrattenuto un rapporto di convenienza e diffidenza, senza vera passione. Da un punto di vista strettamente tecnico è innegabile che la rivoluzione digitale abbia abbattuto drasticamente i costi e i tempi di registrazione. Così come non si può fingere di non vedere che, anche sul versante compositivo, produttivo, esecutivo, il digitale si è infiltrato in profondità anche in una musica concreta come la nostra. A tratti ci è parso anche che la rete consentisse una maggiore diffusione della musica, facilitasse i contatti, schiudesse mondi e, certo per qualcuno, per alcuni aspetti e in determinati momenti, è stato effettivamente così. Ricordo una serie di recensioni entusiastiche d’oltreoceano del nostro primo LP a diversi anni dall’uscita e un acquisto di venti dischi dagli USA. Cose impensabili per una realtà come la nostra solo negli anni ’90.

D’altro canto, mi pare che siano sotto gli occhi di tutti gli effetti della smaterializzazione della musica e della sua riduzione a “evento virtuale”. I dischi non si vendono o si vendono solo in certi ambienti come oggetti-feticcio, i piccoli concerti, quando anche ci sono, vanno deserti o quasi. L’emergenza sanitaria ha accelerato e reso evidente quella che era una tendenza in atto da diversi anni: il confinamento entro lo spazio domestico, la fruizione discontinua, parcellizzata e a distanza della musica e della cultura, il trionfo dell’apparenza sulla sostanza e dell’evento mainstream sulla curiosità e sull’interesse per ciò che è sommerso, strabico e bislacco. I multiversi che la rete spalanca disorientano e danno le vertigini, portano a cercare punti di riferimento solidi, centri di gravità permanenti e la cosa più facile e probabile è quella di finire risucchiati nel buco nero dei miti, degli artisti affermati o, peggio ancora, delle meteore affamate di fama.

E quali sono le difficoltà oggettive che rendono faticosa, al giorno d’oggi, la promozione della propria musica tali da ritrovarsi, ad esempio, quasi “obbligati” a ricorrere all’autoproduzione e, nel vostro caso (anche se sporadico), alla E io pago! Records? A tal proposito, chi di voi ha creato la geniale “etichetta”?

D.C.: Me ne assumo la paternità! Visto che, sia col Babau, che coi RaS?, come per la maggior parte dei gruppi che conosciamo facenti parte del numeroso mondo dell’underground italiano, alla fine, chi tira fuori i soldi veri, sono sempre i musicisti, ho pensato bene di ribadirlo.

F.C.: Mi pare che, sostanzialmente, tutti quei corpi intermedi che stavano tra l’artista ed il pubblico si siano disossati, dissolti o, comunque, abbiano perso gran parte del loro senso e della loro funzione. Etichette, agenzie, promoter, uffici stampa (che, per carità, sempre hanno avuto vita breve e difficile) sono evaporati di fronte al mito della rete. In questo qualcuno potrà anche vedere una prospettiva interessante, ma a me pare che non ci sia più un filtro capace di selezionare le proposte, di credere in esse e vederne il valore. Tutto resta affidato all’ autopromozione del singolo artista e alla capacità di sapersi vendere o di intercettare i gusti del pubblico. Chi è bravo o è portato ci riesce, altri rischiano il patetico. Il problema che questo successo o insuccesso, il più delle volte, non ha alcun rapporto con la qualità o l’originalità della proposta artistica intrinseca. D’altro canto, è proprio il pubblico in sé che non si sa dove stia. La fruizione musicale e anche quella della musica dal vivo sono profondamente mutate.

Facendo un parallelo tra letteratura e musica, tra il mondo editoriale e quello discografico, è, non di rado, pensiero comune etichettare un libro rilasciato tramite self-publishing quale prodotto di “serie B” (o quasi), non essendoci dietro un investimento di una casa editrice (con tutto il lavoro “qualitativo” che, si presume, vi sia alle spalle) e, in poche parole, un giudizio “altro”. In ambito musicale percepite la stessa sensazione o ritenete questo tipo di valutazione sia ad uso esclusivo del mondo dei libri? Al netto della vostra (limitata) esperienza, consigliereste alle nuove realtà che si affacciano al mondo della musica la via del crowdfunding e/o dell’autoproduzione?

D.C.: Credo proprio che, purtroppo, la stragrande maggioranza del pubblico dell’intrattenimento la pensi in egual maniera: se sei bravo e valido, impossibile che tu non abbia un contratto discografico. Se hai un contratto discografico vuol dire che sei valido e bravo. E questo al di là del fatto che possa piacergli o meno.

I topi da biblioteca di cui sopra e a cui apparteniamo, fortunatamente la pensano diversamente.

L’autoPROMOZIONE fondamentalmente è la cosa più importante per poter essere notati. Prodursi un buon album è ormai la spesa minore in termini monetari e di tempo. Non è che la consigli, è che non vedo al momento alternative, se si vuole suonare la propria musica. Almeno in Italia.

F.C.: Non so se i due settori siano facilmente paragonabili. Ho l’impressione che l’autoproduzione musicale abbia una storia più lunga e, in qualche modo, sia maggiormente legittimata e “nobilitata” dalle sue mitizzate radici nei movimenti underground dagli anni ‘60 ai ‘90. Per la carta stampata questo mi pare vero soprattutto per le riviste, la fanzine, i giornali, al limite anche alcuni libri, ma limitatamente alle produzioni politiche, sociali, di costume. Non ho in mente storici libri di narrativa autoprodotti, forse qualcosa di poesia, ma ammetto di non sapere granché del panorama e della storia dell’editoria indipendente. Mi pare che sulla differenza di percezione (mia e, forse, collettiva) tra self-publishing letterario e musicale pesi anche un antico pregiudizio che vede il libro come un oggetto più “serio” e “sacro” del disco, e questo al di là dei generi e della qualità. Autoprodurlo può essere considerato un atto presuntuoso e sacrilego.

Anche in ambito musicale, tendenzialmente, avere il marchio di un’etichetta, più o meno prestigiosa, più o meno conosciuta, può fare una migliore impressione e, soprattutto, consentire di accedere più facilmente alle orecchie degli addetti ai lavori. Per questo motivo, dopo l’autoproduzione del primo lavoro, abbiamo bussato a molte porte per la Trilogia di Poe. Ma, in conclusione e in confidenza, non possiamo dire che l’esperienza sia stata soddisfacente. Di fatto si è trattato di autoproduzioni sotto un’altra forma. Lungi dal produrre, le etichette si limitano a pubblicare o si riducono a una sorta di bollino di qualità apposto su lavori già pronti. Il ricorso alla E io pago! Records è stato, al tempo stesso, una necessità e un rivendicato atto di onestà.

Rispetto al “crowdfunding” ho avuto una limitata e non entusiasmante esperienza con la compagnia teatrale con cui lavoro. Ancora una volta, funziona se c’è un grosso investimento in termini di tempo, energie, competenze digitali e “social”. Per come siamo e per quel che facciamo, abbiamo preferito racimolare e cacciare i soldi, alla vecchia maniera, anche se il rischio è quello di restare con il box imballato di dischi e gadget. Vero Damiano?

E qual è la vostra opinione sulla scena Progressiva Italiana attuale?

D.C.: Sono felice quando vedo formazioni storiche o anche singoli musicisti del periodo d’oro, continuare a tenere il palco come ventenni. Ricordo un Veruno Prog con gli Arti e Mestieri e i Goblin spettacolare. Chirico menava come un disperato tenendo fede al suo nome, vera e propria furia. Simonetti era eccitatissimo e, quando hanno attaccato “Dr. Frankenstein”, io ero quello che urlava e saltava più di tutti tra il pubblico. La soddisfazione più grossa, però, è stata poter fare da supporter col Babau ad un piccolo live-solo di Patrizio Fariselli per un residence sociale occupato.

F.C.: So che non è carino dirlo, soprattutto da ospite tuo e di OrizzontiProg, ma ammetto di non conoscere granché la scena Prog Italiana attuale. Soprattutto negli ultimi anni, da quando sono padre, ho potuto dedicare agli ascolti musicali un tempo molto minore che in passato e questo mi ha portato a privilegiare i classici che ignoravo colmando alcune lacune inconfessabili, a discapito delle novità. In termini generali, mi interessano le proposte che riescono a riportare in vita lo spirito Progressivo e anticonvenzionale di quella mitica esperienza senza fossilizzarsi sul manierismo, sul tecnicismo e sull’imitazione pedissequa.

Esulando per un attimo dal mondo Il Babau e i maledetti cretini e “addentrandoci” nelle vostre vite, ci sono altre attività artistiche che svolgete nella vita quotidiana?

D.C.: A parte suonare direi proprio di no.

F.C.: Fin dall’ultimo anno di liceo ho intrapreso la mia “carriera” teatrale. Dal 2000 anche come professionista, in qualità di attore, dramaturg e autore. Dal 2005 collaboro stabilmente con una piccola compagnia dell’hinterland milanese di nome Nudoecrudo Teatro nella produzione di spettacoli per adulti e per l’infanzia. Per un lustro il teatro è stato la mia unica attività lavorativa, poi le ataviche difficoltà del settore e le soverchianti necessità economiche mi hanno portato a mantenerlo come passione e “secondo lavoro”. Chiaramente, come ribadito più volte, l’esperienza teatrale è stata determinante per l’evoluzione “fonodrammatica” del Babau. Ma è vero anche il contrario: la familiarità e sensibilità musicale di impronta Babau mi è stata di grandissimo aiuto e stimolo nel lavoro teatrale.

E parlando, invece, di gusti musicali, di background individuale (in fatto di ascolti), vi va di confessare il vostro “podio” di preferenze personali?

D.C.: Il personale podio è molto ampio e in perenne rivoluzione! Mi limito a citare solo quelli che ritengo i padri putativi della musica del Babau: Popol Vuh, Black Sabbath e Goblin.

F.C.: Aggiungo quello che reputo il quarto padrino del progetto, rappresentato dai primissimi Pink Floyd, e poi metto sul piedistallo delle preferenze personali due perfetti sconosciuti: De André e The Beatles. Sebbene, almeno a un primo sguardo, abbiano poco a che vedere col Babau, sono artisti che mi hanno influenzato profondamente e che non mi stanco di ascoltare.

Restando ancora un po’ con i fari puntati su di voi, c’è un libro, uno scrittore o un artista (in qualsiasi campo) che amate e di cui consigliereste di approfondire la conoscenza a chi sta ora leggendo questa intervista?

D.C.: In ambo i campi, letterario e musicale, i classici. Finisce sempre che non si leggono o ascoltano mai. Quando un’opera o un autore diventano un classico, vuol dire che hanno superato la prova del tempo; come un vino che è maturato e non marcito, gustarlo offre grandi soddisfazioni.

F.C. Sono d’accordo. E, a livello letterario, tra i classici, mi sento di consigliare, in particolare, Robert Louis Stevenson. Oltre ai celeberrimi “L’isola del tesoro” e “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde”, il meno noto, ma altrettanto notevole “Il Master di Ballantrae”. Se, invece, dovessi suggerire un autore contemporaneo, inviterei alla lettura dell’opera di Michele Mari. Romanziere, autore di racconti e poeta, oltre che onnisciente docente di letteratura e figlio d’arte (il padre Enzo, recentemente scomparso, è stato uno dei maggiori designer italiani e la madre Iela produsse importantissimi albi per l’infanzia), che condivide con noi la passione per Buzzati e Poe.

Tornando al giorno d’oggi, alla luce dell’emergenza che stiamo vivendo, come immaginate il futuro della musica nel nostro paese?

D.C.: Vieppiù traballante! Tutto tende a favorire la fruizione nella forma dell’entertainment televisivo coi vari talent show. Ma questo è, per l’appunto, entertainment e non musica. Quella si vive dal vivo, specialmente nei piccoli locali. Auguro che le privazioni di questi mesi possano far accrescere in ognuno la voglia di vivere un concerto e non anestetizzino invece, ancor di più, la coscienza del pubblico.

Importante a questo proposito sostenere con donazioni, i piccoli locali, i circoli culturali e Arci, i cinema e i teatri. Specie quelli gestiti da volontari.

F.C.: Anch’io, purtroppo, non riesco a immaginare prospettive granché incoraggianti. Avverto la mancanza del ricambio generazionale che dovrebbe dare nuovo ossigeno a un panorama stantio. Non dubito che qualche valido gruppo o artista esista, ma la circuitazione mi sembra sempre più ridotta e farraginosa e gli occhi di tutti sempre più puntati sul mainstream. In Italia avevamo e continuiamo ad avere, malgrado molte realtà si siano trovate a chiudere a causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia, un patrimonio di piccoli circoli culturali, centri sociali, sale da concerto, locali, teatri che potrebbero e dovrebbero innervare di musica e cultura underground tutto il corpo del paese. Ma ci vorrebbe un entusiasmo e un clima culturale differente. Così come ci vorrebbero supporti, agevolazioni, finanziamenti pubblici. E invece questi sono dirottati su progetti fantomatici e fallimentari come la cosiddetta “Netflix della cultura”. E noi rockers ci troviamo a discutere su quanto un giudice di XFactor di mezza età a torso nudo rappresenti un’opportunità per la musica indipendente.

A vent’anni dalla nascita del progetto, vi va di tracciare un primo bilancio della vostra carriera da Babau? E come immaginate Il Babau e i maledetti cretini nei prossimi vent’anni?

D.C.: Potrà sembrare scontato, ma fin dal principio abbiamo sempre suonato ed inciso, caparbiamente, solo la musica che volevamo suonare. E in questo abbiamo avuto buoni compagni di viaggio. Sono estremamente orgoglioso dei nostri album, specialmente di “Valdemar”.

Dopo l’uscita di Andrea Dicò dal gruppo a fine 2013, dal 2016 Marco Mazzoldi è diventato di fatto “turnista” del Babau durante i live. Con questa formazione speriamo di continuare a suonare presto dal vivo, a meno che Andrea ci ripensi… Credo che continueremo a fare musica fino a quando ciò ci farà sentire bene.

F.C.: In vent’anni ci siamo, senza dubbio, tolti delle soddisfazioni. Forse abbiamo perso qualche illusione e rinunciato a qualche aspettativa, ma quello fa parte del gioco e della vita. Abbiamo fatto quello che avevamo in testa, realizzato quattro dischi e decine di live, e a qualcuno, oltre a noi, quel che abbiamo fatto è piaciuto. Abbiamo preso a bordo e lasciato scendere belle persone (tra i tanti nomi fatti manca quello di Mauro “Macca” Maccarini che ci ha fatto da fonico in molti live). E ora, a quanto pare, stiamo per finire su un libro! C’è di che essere grati.

Tra vent’anni avrò 65 anni. Forse, per allora, avrò finito di scrivere il testo per un progetto di fonodramma a lungo termine completamente originale. Ti anticipo il titolo provvisorio: “La chiesa ti uccide con l’onda”.

Prima di salutarci, c’è qualche aneddoto che vi va di condividere su questi primi quattro lustri di attività?

D.C.: Sono riuscito a pubblicare in anticipo all’originale una versione dei RaS? di un brano del Babau! Mi sono auto-coverizzato in un tripudio egocentrico! Non conosco precedenti.

F.C.: Potrei raccontare di quando, una decina d’anni fa, la rivista scandalistica Vero ci dedicò una doppia pagina con tanto di foto, età ritoccata al ribasso e panzane varie (ad oggi, con una vecchia recensione su Rumore del primo disco, l’unica nostra apparizione su carta stampata, se non vado errato), ma resto sulla cover di “Chi sta scavando?” (ché a quella si riferisce Damiano), anche se forse andrebbe annoverato più tra gli aneddoti dei RaS?… Comunque, qualche tempo fa i Rinunci a Satana? presentano il loro secondo disco al mitico Bloom di Mezzago e Damiano mi invita a fare una comparsata. Per cui mi presento a sorpresa sul palco in canottiera, scalzo, con una moretti da 66 cl in mano e il passo malfermo. Vado al microfono e attacco con un pezzo del brano di Buzzati interpretato come fossi un paranoide profeta clochard alcolizzato. Da lì parte il pezzone hard blues, il concerto procede e si conclude, tutto bene. A fine live, mi ricompongo e mi si fanno sotto due personaggi, Oscar e Luca della Lo.Co di Osnago (altro ameno circolo brianteo), che, fatti i complimenti di rito, confessano di essersi parecchio turbati per aver creduto davvero all’irruzione di un folle. Forse anche per lo sbigottimento molto realistico dimostrato dal batterista Mazzoldi che Damiano ed io avevamo dimenticato di avvisare! Ahahah!

Un’altra volta fui preso per pazzo da un altro spettatore all’altrettanto mitico Blob di Arcore mentre interpretavo il reo confesso del “Cuore rivelatore”. Era nella serata in cui David Byrne avrebbe dovuto, secondo la sua thereminista, farci da produttore. Ma questa, come si suol dire, è un’altra storia.

E per chiudere: c’è qualche novità sul prossimo futuro dei Il Babau e i maledetti cretini che vi è possibile anticipare?

F.C.: Come no? Presto o tardi “Chi sta scavando?” finirà di scavare e vedrà la luce!

D.C.: Nell’autunno 2013, dopo che Andrea ci comunicò di voler abbandonare la band e l’Italia a breve per trasferirsi in Sud Africa, iniziammo le registrazioni di “Chi sta scavando?”, la trilogia dedicata ai racconti di Buzzati. Ne abbiamo terminato la masterizzazione nel 2015. L’opera giace al momento in un cassetto. Prima o poi riusciremo in un modo o nell’altro a pubblicarla.

Sempre a proposito di aneddoti. L’abbiamo fatta ascoltare all’unica persona che pareva molto interessata al lavoro, il biografo ufficiale di Dino Buzzati, con cui eravamo in contatto e che era rimasto affascinato dal progetto. Su carta. Dopo l’ascolto ne rimase sinceramente sconvolto! Solo però, nel senso negativo del termine! Ahahahahah! Si aspettava un innocuo reading! Chissà che salto avrà fatto sulla poltrona all’inizio di “Viale Majno”! Ahahahahah! Niente da fare! Per ora…

Grazie mille ragazzi!

D.C.: Grazie a te, Donato, per l’interesse da sempre dimostrato e complimenti per la nuova avventura con OrizzontiProg!

F.C.: Grazie del tempo e dello spazio dedicatoci, Donato. E in bocca al Babau!

(Dicembre, 2020 – Intervista tratta dal volume “Dialoghi Prog. Il Rock Progressivo Italiano del nuovo millennio raccontato dai protagonisti“)

Lascia un commento